“寺”和“庙”不是一趟事,行动炎黄子孙要知说念,别再拜错了

生计中,不少东说念主时常把"寺"和"庙"同日而说念。每逢新年或是挫折节日,东说念主们争相前去各处烧香祝贺,却很少想考我方去的究竟是"寺"如故"庙"。有时候,以致会听到有东说念主说:"这座庙里的梵衲很狠恶",或是"阿谁寺里供奉的地皮公很有效"。这么的说法,从文化渊源上来说其实是有问题的。

在我国当代汉语中,"寺庙"依然成为一个沿袭成习的词语,似乎理所天然地把这两个字连在了全部。然则,掀开历史的篇章,"寺"与"庙"的含义可谓毫不疏通,它们分属不同的文化体系,各自承载着私有的精神内涵。

要意会这两个字的区别,咱们得先从"庙"字提及。"庙"在中国传统文化中,实践上是宗祠的代称,是祭祀祖宗的样式。这一主见的造成与中华英才特有的慎终追远的精神密弗成分。在古代,险些每个家眷齐会开垦我方的祠堂,用来供奉祖宗牌位,这等于最基本的"庙"。自后,东说念主们又运转修建一些挂牵驰名历史东说念主物的建筑,比如关帝庙、文庙等,这些雷同被称为"庙"。不错说,"庙"是根植于中华地面的原土文化绚烂。

而"寺"字的来历则颇为意旨。在释教传入中国之前,"寺"其实是政府机构的代称。古代的"寺",额外于当今的部门或衙门,比如"大理寺""太常寺"等齐是政府机构。这个词的含义发生转机,要从东汉期间提及。那时释教运转传入中国,朝廷需要为僧东说念主提供居所。由于领先安置僧东说念主的所在是由官府划拨的,东说念主们就沿用了"寺"这个名称。跟着释教在中国的浮浅传播,"寺"逐步成为了有益供奉佛祖、安置僧东说念主的样式代称。

从社会阶级的角度来看,古代"寺"与"庙"的参拜者也有显豁的区别。一般来说,普通匹夫更倾向于去"庙"里祝贺,这与民间信仰的平庸化特征干系。而文东说念主雅士和达官贵东说念主则多选定去"寺"里礼佛,这大约与释教所具有的哲感性想考更相契合。超越是一些皇家古刹,时时成为王公大人参禅问说念的挫折样式。

这种区别在古代文件中进展得很明晰。翻阅古籍,咱们很少看到"寺庙"这么的说法,"寺"与"庙"老是被分开使用。这种严格的分散一直络续到近代,才逐步被混用。这种变化反应了东说念主们对传统文化认识的弄脏,也折射出社会变迁中文化主见的演变。

行动炎黄子孙,了解"寺"与"庙"的区别不单是是一个言语学问点,更是意会中中文化的挫折窗口。这两个字背后,承载着不同的文化传统和精神内涵,体现了中中漂后对外来文化的包容与接收,以及原土文化的深厚积淀。

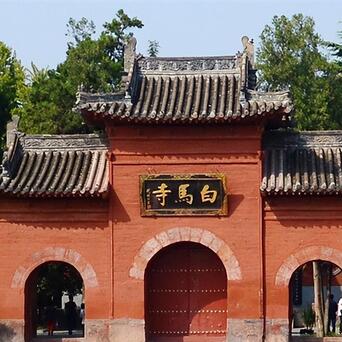

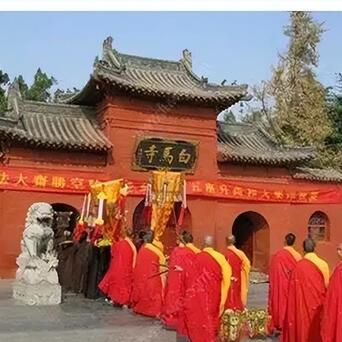

说到"寺"字含义的转机,就不得不提中国第一座梵刹——白马寺的故事。这座位于洛阳的古寺,见证了释教传入中国的挫折时候,也标志着"寺"的主见运转发生深化变化。

故事要从东汉明帝刘庄的一个虚幻提及。公元67年,汉明帝梦见一位金色东说念主影从天而下,色泽万丈。次日朝会,当汉明帝向群臣叙述这个虚幻时,大殿上一派颓落。直到博学多闻的大臣傅毅出列,向天子阐扬注解这个金东说念主可能是西方天竺的佛陀。傅毅的阐扬注解引起了汉明帝的浓厚意思意思,促使他决定顶住使者前去西域求取佛法。

为了完成这项挫折职责,朝廷插足了无数资源进行准备。使团除了佩戴无数金银财物行动礼物外,还超越准备了符合西域景况的行装和必需品。这支使团的范围诚然不足张骞通西域时的声威,但也配备了精干的随行东说念主员和翻译官,为漫长的西行之旅作念足了准备。

使团一齐向西,路过多个城邑墟落。在一个偏僻的村庄,使者肃肃到当地匹夫家中齐供奉着佛像,这个不测发现让他们找到了挫折痕迹。通过拜谒当地匹夫,使团得知隔邻有一位忽闪佛法的高僧摄摩腾。这位高僧不仅忽闪佛法,还在当地传播释教教义,深受匹夫选藏。

当使者找到摄摩腾并阐扬来意后,这位高僧欢然快活,随使团复返洛阳。摄摩腾的到来,给东汉朝廷带来了一个新的问题:该如何安置这位来自西域的高僧?按照那时的轨制,外邦使节时常会被安置在有益的馆舍。但摄摩腾的身份稀奇,既是传法者,又代表着一种新的文化。

历程三想此后行,汉明帝决定在洛阳城外有益建造一座住所安置摄摩腾。由于摄摩腾是乘白马佩戴佛经而来,这座建筑就被定名为"白马寺"。这个决定在那时引起了一些争议,有大臣以为"寺"行动官府机构的代称,不应该用来安置外来的僧东说念主。但汉明帝最终坚捏了我方的决定,这个举动或然中始创了中国梵刹的先河。

白马寺的开垦,不仅为自后的释教传播提供了范本,也径直影响了"寺"字含义的演变。跟着释教在中国的冉冉发展,越来越多的梵刹开垦起来。到了唐代,释教依然深深扎根于中国文化泥土,像大相国寺这么的皇家古刹更是成为了王公大人礼佛修行的挫折样式。

时光流转,"寺"与"庙"的主见也在束缚发展变化。"寺"最终成为了释教古刹的专称,代表着外来文化与中土漂后的和会;而"庙"则永远保捏着祭祀祖宗、供奉原土神明的传统功能。这种区别一直络续到近代足球投注app,才逐步被东说念主们冷落。